学院简介

温州大学化学与材料工程学院是温州大学最早成立院系之一,始建于1958年,其前身为温州师范学院化学系。现有化学(师范)、应用化学、材料科学与工程、能源化学等4个本科专业,科学教育、新能源材料与器件2个微专业;拥有化学一级学科博士学位授权点,化学和材料科学与工程2个一级学科硕士学位授权点,低碳能源化学与工程交叉学科硕士点,以及学科教学(化学)、资源与环境(环境新材料方向)和材料与化工3个专业硕士学位授权点。现有全日制本科生1236人(在校生),硕士研究生680人(其中海外留学生5人),博士研究生48人。学院占地面积3.9万平方米,仪器设备总值超过2.6亿元。

学院师资力量雄厚,现有教职工168人,其中正高级职称48人,副高级职称60人,博士125人,在读博士2人,专任教师127人。拥有日本工程院院士、英国皇家化学会会士、长江学者特聘教授、百千万工程国家人选、国务院特殊津贴获得者、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、国家级人才青年项目入选者、浙江省特级专家、浙江省钱江特聘教授、浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省产业集群首席专家、浙江省“新世纪151人才工程”入选者、浙江省海外引才计划、工信部“启明计划”青年项目入选者等各类人才。学院建有浙江省重点科技创新团队、浙江省教育厅创新团队、温州市重点科技创新团队、温州市本科高等院校教师教学创新团队等6个,人才后劲日益凸现。

学院学科实力较强,拥有“十二·五”化学浙江省重中之重一级学科、“十三·五”“十四·五”浙江省一流学科(A类)化学学科、温州大学化学重中之重学科、温州大学材料科学与工程重点学科。化学学科泰晤士高等教育评价为A-,全国排名第32位,软科世界一流学科排名全球第151-200位(2024),自然指数全球排名130位, ESI排名连续10年稳居全球前1%,是浙南闽北赣东区域唯一一个同时进入全球ESI排名前1%、软科世界一流学科和自然指数排名全国前100的学科。材料科学学科发展迅猛,泰晤士高等教育评价为A-,全国排名第33位,ESI排名稳居全球前1%,连续四年入选软科世界一流学科排行榜,位居201-300位。

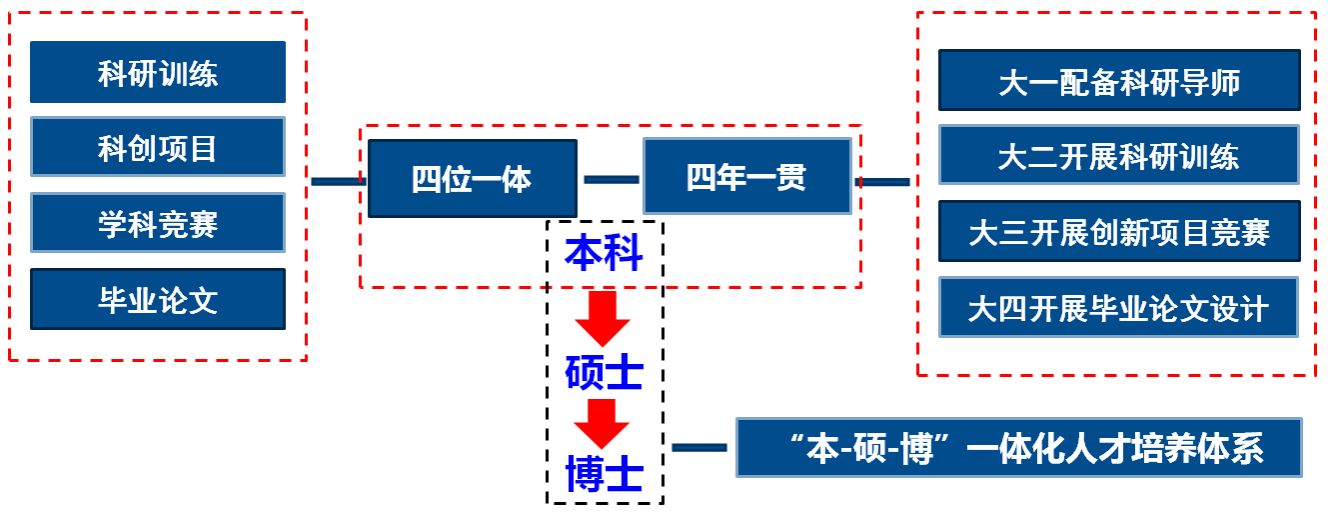

学院建有国家引才引智示范基地、中国轻工业制笔材料重点实验室、浙江省碳材料技术研究重点实验室、浙江省皮革工程重点实验室、浙江省微纳结构碳材料技术国际科技合作基地、电化学能源材料与器件浙江省工程研究中心、浙江省新能源材料技术协同创新中心、浙江省新型研发机构、浙江-加拿大能源存储与电催化联合实验室、浙江-香港光功能材料联合实验室、石油和化工行业有机氟助剂材料工程实验室、浙江省化学实验教学重点示范中心、材料工程实验教学示范中心、化学拔尖学生培养基地等14个省级教科研平台和浙江省新能源材料现代产业学院,建有温州大学新材料与产业技术研究院、温州大学碳中和创新技术研究院、温州大学碳材料与氢能产业技术研究院、温州大学苍南塑料制品产业技术研究所等5个合作平台,以及温州大学-深圳大学、温州大学-加拿大滑铁卢大学等5个联合培养博士后科研工作站和2个院士工作站。

学院积极实施科研强院战略,科研综合实力逐年提升。目前学院在纳米结构碳材料、清洁能源与环境技术、有机及分子药物化学、应用高分子及皮革化工形成具有区域特色的稳定研究方向。学院科研、教学和人才培养不断取得新突破,近五年共获国家级科研项目68项,到位科研经费超过1.3亿元。发表SCI论文1400余篇, 其中包括15篇Nature子刊、3篇Science子刊、9篇J. Am. Chem. Soc.、44篇Angew. Chem. Int. Ed.、23篇Adv. Mater.等影响因子大于10的学术论文400余篇;获国家授权发明专利400余项;获浙江省自然科学奖二等奖1项、三等奖2项,获中国发明协会发明创业奖创新奖一等奖2项,获中国商业联合会服务业科技创新奖一等奖1项、二等奖1项,中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖1项,中国石油和化学工业联合会科学技术奖二等奖2项,教师获亚太地区“35岁以下科技创新35人”先锋者称号1人,中国第十二届发明创造奖人物奖1人,中国科协青年人才托举培养项目1人,中国文教体育用品行业标准化建设先进工作者1人,全国石油和化工优秀科技工作者1人,中科协中国新锐科技人物闪耀潜力奖1人,浙江省科协青年人才托举培养项目3人,温州市重大项目招引和重大产业建设先进个人1人,第二届CPCIF- Clariant可持续发展青年创新奖优秀奖1人等。

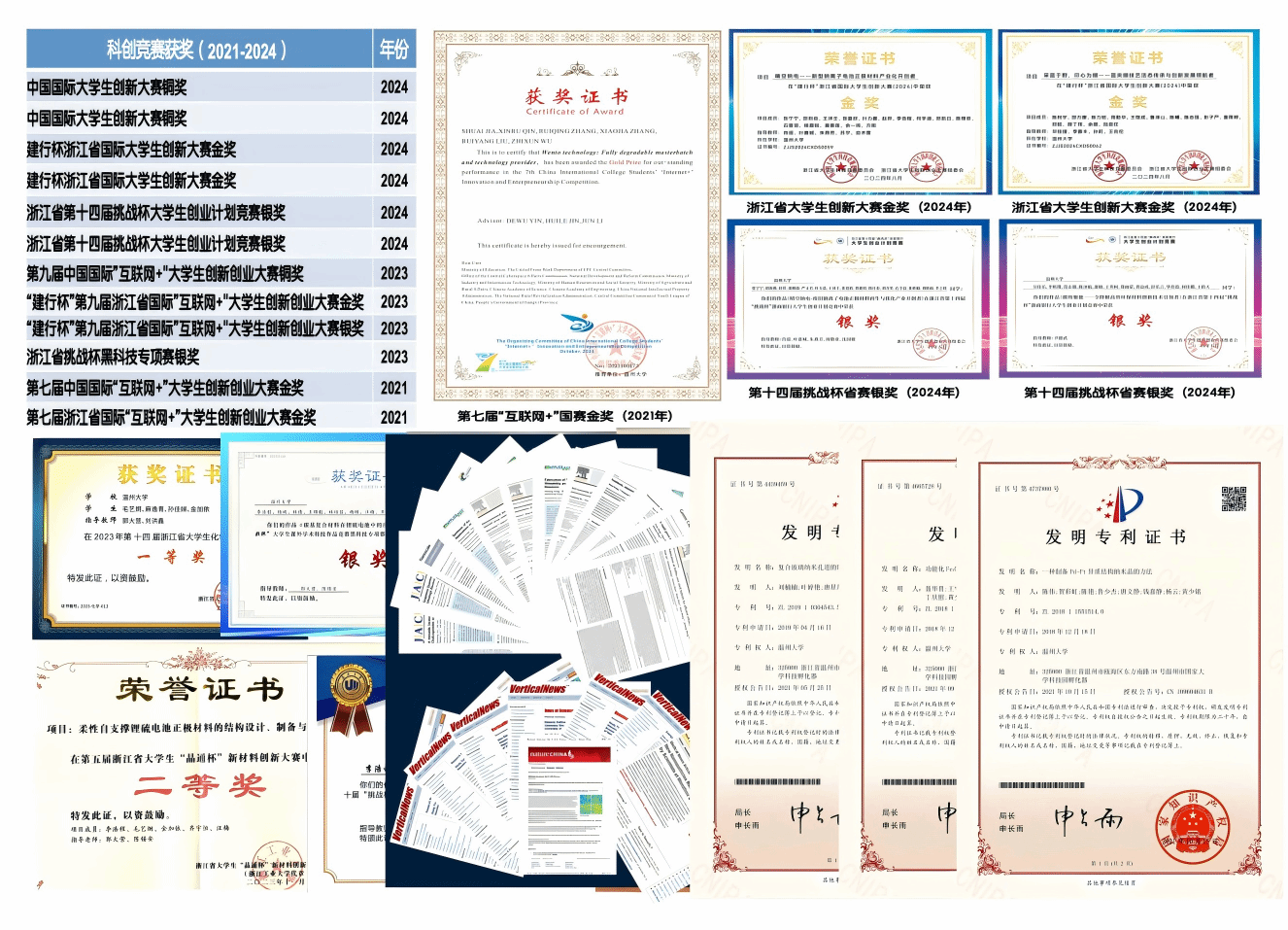

化学(师范):国家一流本科专业建设点、化学一级学科博士学位授权点、通过教育部普通高等学校师范类专业二级认证、教育部特色专业、浙江省“十三五”优势专业、温州大学最具就业竞争力和最具职业发展竞争力专业、五星级中国高水平专业。根据2016年中国大学最佳专业排行榜在全国开设该专业的280所高校中位居第20位,居浙江省第2位。材料科学与工程:国家一流本科专业建设点、浙江省“十三五”特色专业、浙江省一流本科专业建设点、温州大学最具就业竞争力和最具职业发展竞争力专业;拥有材料科学与工程硕士点(学术硕士),材料与化工硕士点(工程硕士)。应用化学:浙江省一流本科专业建设点、浙江省重点专业,温州大学最具竞争力和最具职业发展竞争力专业;根据中国大学最佳专业排行榜,在全国开设该专业的388所高校中位居第38位,居浙江省第4位;毕业生主要进入石油、化工、医药等行业从事研发、检测检验、技术型营销等工作;近五年毕业生出国、考研率接近40%,2025年有28名毕业生考入香港大学、厦门大学、吉林大学等名校读研深造。能源化学:紧扣国家能源战略发展人才需求、国内第五个/浙江省第一个开设专业,温州大学重点发展专业,2025年首届毕业生考研升学率达55.88%,10人被浙江大学、厦门大学、同济大学等双一流高校录取。近五年,广大教师积极开展教学研究工作,取得了一系列成果:获浙江省教学成果奖高等教育一等奖1项,基础教育二等奖1项;国家级一流课程1门;浙江省一流课程9门;国家级教学项目1项;省部级教学项目38项;省级教学平台3个;出版教材7部。学生获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖、浙江省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛特等奖、浙江省国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、浙江省大学生化学竞赛一等奖、浙江省大学生化工设计竞赛二等奖、浙江省大学生职业生涯规划大赛一等奖、浙江省师范生教学技能竞赛二等奖等省级及以上科技创新成果奖项700余项。建有浙江省“温州大学-浙江禾本农药化学有限公司绿色农药化工研究生教育创新示范基地”,与华峰集团、温州橡胶商会、中国制笔协会、国内大型制笔企业等联合开办“华峰班”、“制笔班”、“橡胶班”特色专业班。近三年本科生升研率、硕士生升博率分别保持在40%、20%以上,毕业生就业率平均为95%以上。

学院积极开展学术交流与合作,学院主办和共同主办、承办了一系列国内、国际学术研讨会,每年定期举办国际碳能源大会、世界青年科学家峰会、瓯江高端学术论坛、瓯江学术论坛和瓯江学术沙龙。与世界著名出版集团Wiley联合创办国际学术期刊Carbon Energy、Carbon Neutralization和Carbon Innovation ,Carbon Energy 2024年影响因子19.5,连续2年入选中科院1区Top期刊、中国最具国际影响力学术期刊,在材料、化学、能源、纳米四个学科领域列国际影响力TOP期刊前5%,设立金榕树奖、金茶花奖。与Wiley出版集团共建“Wiley-温州大学”知识创新研究院共同推进国际期刊出版、国际人才引育、国际学术会议举办、国际科技成果的引进与转化。近五年以来,学院教师外访讲学、参加国内、国际学术会议、接受进修与合作研究等500余人次,共邀请国内外著名专家学者来学院报告近200场次,极大地活跃了学院的学术气氛。

一、专业概况

温州大学化学专业经过60余年的发展,专业师资力量雄厚,拥有百千万人才工程国家级人选、国家特聘专家、教育部新世纪人才等一批高层次人才。入选国家特色专业建设点、国家一流本科专业建设点、浙江省优势专业,2020年通过教育部普通高等学校师范类专业二级认证。学科发展实力强劲,入选浙江省一流学科(A类),ESI 排名稳居全球前5‰,软科世界一流学科位居全球前300位,拥有化学一级学科硕士、博士学位授权点,学科教学(化学)专业学位硕士点。

二、师资队伍及培养目标

化学专业师资力量雄厚,拥有教师47人,其中教授24人、副教授13人,博士比例达95.7%。根据本专业的发展定位和高层次化学人才的需求,开设化学师范、化学创新班两个方向,重点培养中学化学及科学教师和具有国际视野的创新创业人才。

三、专业特色

为实现协同培养过程的有效监控,建立更为权责明晰、稳定协调、合作共赢的“三位一体”协同培养机制,建立更为优秀的教师培养、培训、研究和服务一体化的人才培养合作共同体,化学专业加大基地建设,增加示范性教育实践基地数量,建设了127所温州市教师发展学校,明确与实践基地的权责分工,构建化学师范生三阶段四层次教学模式,以制度化推进“三位一体”协同培养机制运行。

化学(师范)

四年一贯制的“观摩-见习-实训-实习”四位一体师范技能训练课程体系

推动与国际知名大学合作实施“本-硕-博”一体化创新教育体系

邀请院士、长江学者、国家杰青等开展系列讲堂

鼓励学生参与国家级和省部级科研课题研究与课外学术作品竞赛

化学(创新实验班)

实行双导师制个性化培养

强化科研训练和学科竞赛

联合国内外名校开展“本-硕-博”一体化联合培养

突出科研创新能力和社会竞争能力

四、升学就业

就业率一直稳定在97%以上, 考编率、考研率和毕业生工资水平均位于省内同专业前列。

中学化学教师、初中科学老师

中科院、清华大学、复旦大学等重点院校研究生

化学、环境、医药等相关企事业单位

美国、澳大利亚、加拿大等海外知名院校留学深造

一、专业概况

温州大学应用化学专业始建于2001年,是浙江省一流本科专业建设点、浙江省和温州市重点建设专业、温州大学应用型重点建设专业、温州大学最具竞争力和最具职业发展竞争力专业。

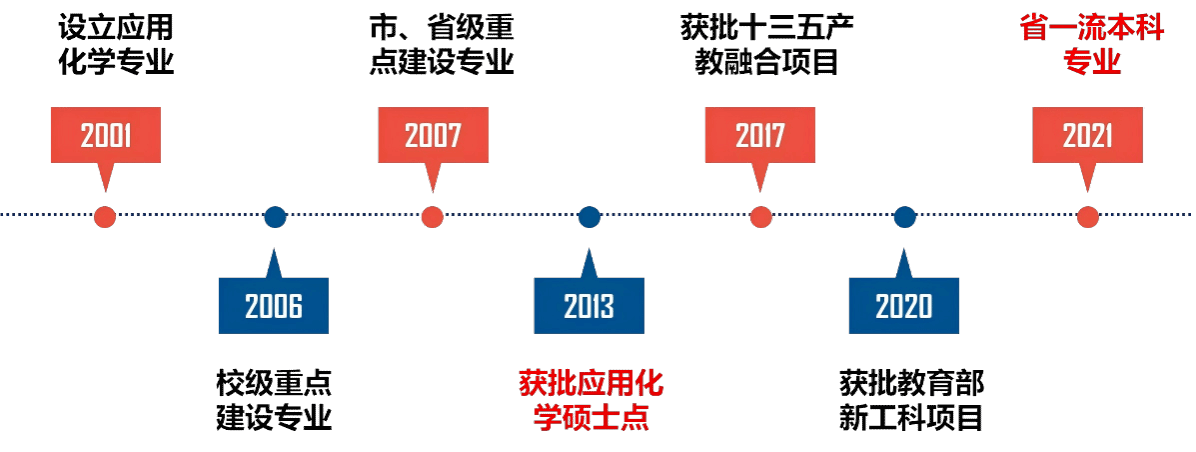

图1 应用化学专业历史沿革

二、培养目标

秉承“立足应用、服务产业、强化实践、注重创新”的人才培养理念,应用化学专业着力培养具有家国情怀、国际视野、创新意识、求实精神和实践能力的高素质复合型人才。毕业学生具备化学理论基础和实践技能,掌握现代仪器分析技术,熟悉各类产品性能和标准,具备一定的新产品开发能力,能在药物化学与工程、日用化学品及文教化学品等领域从事科学研究、应用开发和科技管理等工作的人才。

三、主干课程

应用化学专业根据学校定位,制订了满足社会需求的培养方案,既重视基础研究的科学思维训练,又兼顾人文、管理的素质培养。培养目标是以四大化学、高等数学和物理学为基础,结合工程数学、化工原理、化工制图等工程素养教育和精细有机合成工艺等专业知识技能教育,使学生掌握现代化学化工基础知识、基本理论和基本技能。

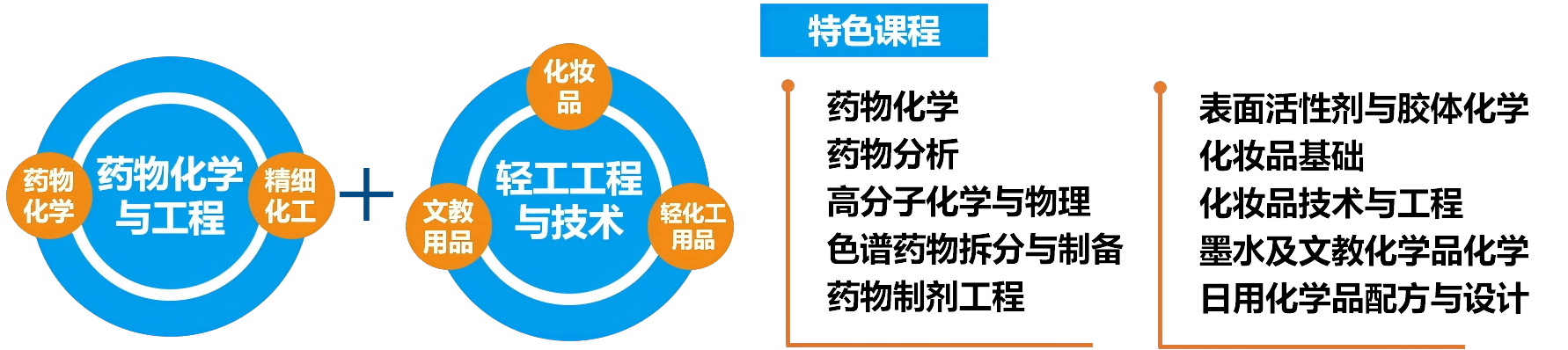

图2 应用化学专业课程设置

此外应化专业注重学生未来的专业方向性和发展的个性化,围绕药物化学与工程、轻工工程与技术两个方向打造了一系列特色课程,形成了科研促进教学、产学研相长的人才培养机制。

四、办学特色

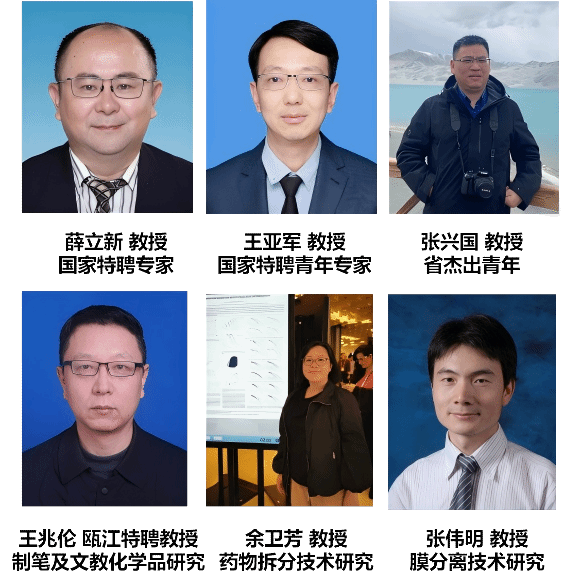

应用化学专业师资力量雄厚,拥有包括国家级、省级各类高层次人才在内的各类名师学者和专任教师32人,其中具有高级职称20人,拥有博士学位30人,校内师资博士占比94%。应用化学系重视学科与专业、教学与科研的结合,近年来,先后承担国家自然科学基金、省自然科学基金、省科技厅、市科技局等各级国家项目30多项,为企业服务、解决企业难题的技术咨询项目10余项,在国内外各级公开刊物上发表学术论文100余篇。

图3 应用化学专业部分任教教师

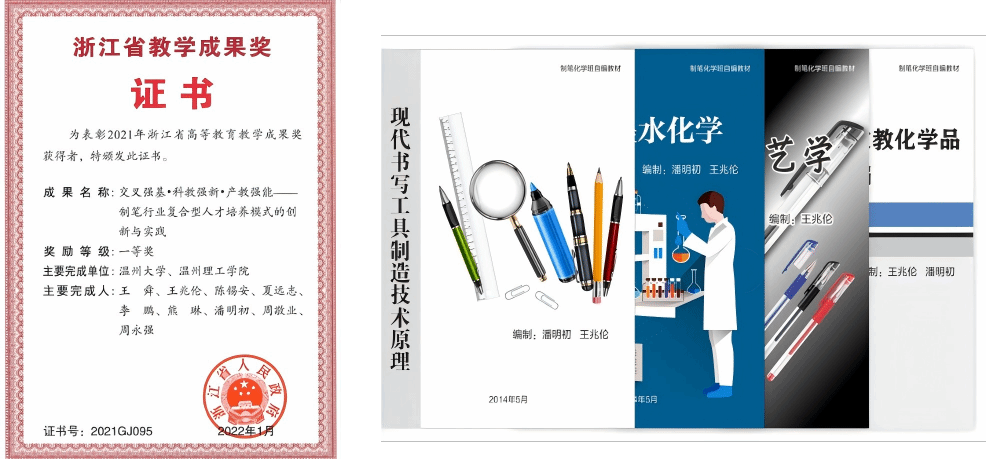

应用化学专业强化“教材是教育教学的主要依据,是立德树人的重要载体”这一理念,系统推进课程教材编制活动,团队成员已出版教材多部。专业还充分利用现代信息技术,建设线上线下、多形态、立体化教学资源,自2019年以来建设省级课程2门,获批省部级以上教学项目8项。2022年,应用化学专业《“交叉强基·科教强新·产教强能”制笔行业复合型人才培养模式的创新与实践》获得浙江省高等教育教学成果奖一等奖。

图4 浙江省教学成果一等奖证书及出版的部分教材

应用化学专业依托温州大学化学与材料实验教学中心开展实验、实践教学工作。中心现有实验室面积18000平方米,其中基础化学与材料实验室面积为6350平方米,各类实验室17个,教学设施先进,实验教学仪器设备5620台,总值超过6659万元,其中40万以上的大型教学仪器27台件,100万以上8台件。此外,专业依托中国轻工业制笔材料重点实验室、温州高校高水平产教融合实训基地等一批省部级和市级研发及实践平台,与国内外大型企业建立20余个大学生校外实践教育基地,实现“校中企,企中校,校企合一”协同育人培养模式。

图5 产教融合教学平台

为适应社会紧缺的复合型人才需求和新工科发展,应用化学专业长期外聘近30位各类企业专家为校外兼职教授,模块方向特色课程专门聘请国内外知名公司技术主管和工程师为学生进行讲授,以提升学生对产品的认知度。

五、就业前景

学生毕业后可进入中国石化、海正药业等知名企业从事研发、检测检验、技术型营销等工作;近五年专业学生出国、考研率接近40%,一批毕业生进入香港大学、浙江大学、厦门大学、中国人民大学等名校读研深造。

六、优秀学生

应用化学专业已经为社会培养了大量工程师、研发人员、化学相关企业管理人员等高素质人才。许多毕业校友已是高校博士生导师、科研院所研究员、企事业单位骨干力量,部分校友创办的企业已经初具规模。

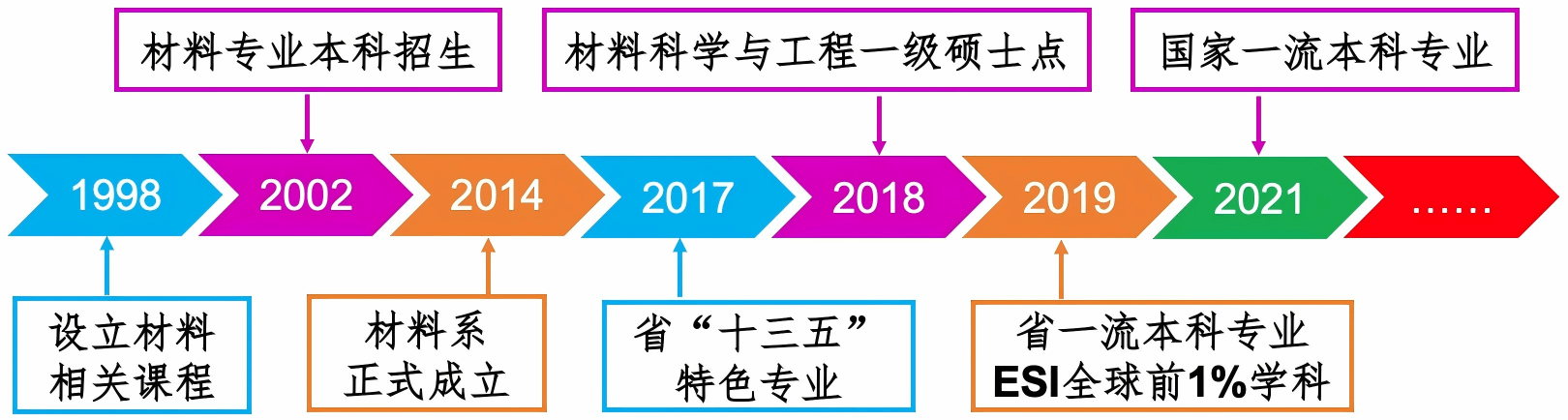

一、专业概况

1998年,开设材料科学与工程基础、高分子材料等专业核心课程。2002年,增设材料科学与工程本科专业并招生。2006年,首届专业本科生毕业。2013年入选温州市高等学校重点专业建设点,2014年成立材料科学与工程系,2017年入选浙江省高校首批“十三五”特色专业,2019年入选浙江省一流本科专业建设点,2021年入选国家级一流本科专业建设点。

二、培养目标

培养目标:锚定国家战略需求,服务区域经济主战场,打造一流培养体系。

专业积极响应国家战略和区域经济对材料专业类人才的迫切需求,坚持“学生为中心、产出为导向”的工程教育理念,立足温州,辐射浙南闽北赣东乃至长三角区域的材料产业需求,深入实施一流本科教育工程,建立“高素质、厚基础、宽口径、重能力”的人才培养体系,着力培养具有“重实践、强创新、能创业、善管理、敢担当”的高素质复合创新型人才。

三、主干课程

主干课程:体现厚基础、宽口径、重实践。

材料科学基础、材料物理化学、材料力学、高分子物理、高分子化学、材料现代研究方法、材料科学与工程专业英语、材料工艺学(面向无机功能、应用高分子、新能源材料领域)、材料专业综合实验、材料专业课程设计、科研训练、企业实践、毕业设计(论文)等。

四、办学特色

办学特色:聚焦新能源材料、无机功能材料、应用高分子材料核心领域。

特色一:围绕新能源材料,重点聚焦风、光、电、储、氢等核心领域,以院士+鲲鹏+省领军人才领衔,着力培养行业研究型创新人才。

特色二:围绕无机功能材料,重点聚焦碳纳米管/石墨烯、LED、钙钛矿光电功能材料等关键性技术,以国家级高层次人才领衔,着力培养行业工程型创新人才。

特色三:围绕应用高分子材料,重点聚焦功能膜材料、氟材料、可降解材料、生物大分子、笔用材料等产业化技术,以国家级高层次人才领衔,着力培养行业应用型创新人才。

师资雄厚:国家级高层次人才领衔,专业化、年轻化、国际化。

材料科学与工程专业现有教师45人,以“院士+鲲鹏+省领军人才+海内外青年人才+产业精英”为高层次人才领衔,其中副高级及以上教师占比66.7%,具有博士学位教师占比93.3%,45岁以下教师占比84.5%,具有海外经历的教师占比62%,在职称、学历、年龄、学缘等方面结构合理。专业同时聘请25位行业企业专家作为兼职教师,在学生工程实践能力与项目管理能力培养方面发挥积极作用。近两年,专业有10余位教师入选斯坦福大学联合国际权威学术出版社爱思唯尔(Elsevie)发布的全球前2%顶尖科学家榜单,位列温州大学各专业第一位。

专业教学资源与平台:学科基础强劲,办学条件过硬。

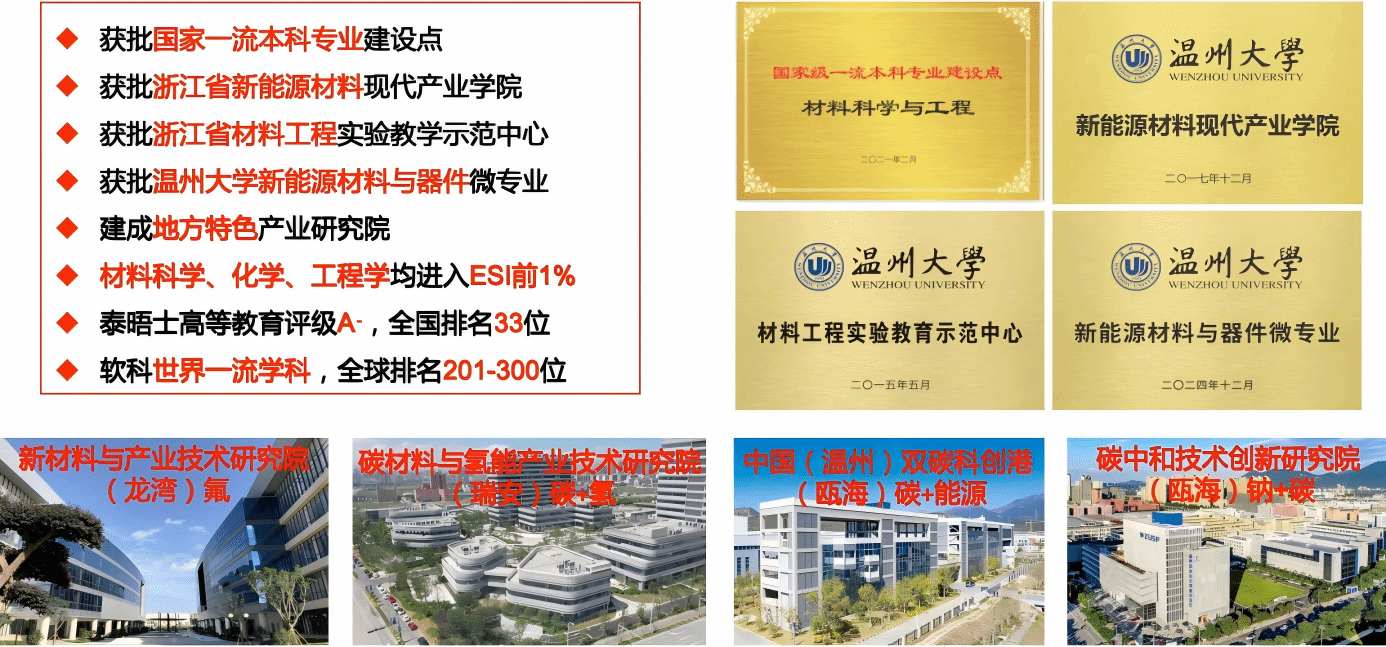

材料学科是浙江省重点学科、温州大学重中之重学科以及温州大学“学科提升战略”建设重点学科。学科目前已进入ESI全球前0.6%,连续入选软科世界一流学科,全球排名201-300位,泰晤士报高等教育评级A-,全国排名第33位。拥有材料科学与工程和材料与化工两个硕士点。同时,专业建有10个省部级产学研平台、1个省级新能源材料现代产业学院、1个省级材料工程实验教学示范中心、4个新能源新材料地方产业研究院、1个新能源材料与器件微专业。

五、就业前景

培养质量:体现“重实践、强创新、能创业、善管理、敢担当”高素质特征。

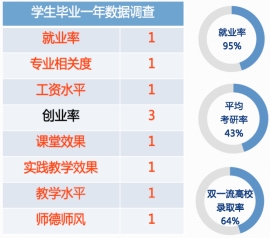

专业学生近三年毕业率100%,学位授予率98.74%,就业率超过95%,平均考研率43%,双一流高校考研录取率64%。根据浙江省毕业生第三方调查结果显示,7项指标位列浙江省高校同类专业第1位。

六、优秀学生

专业学生近五年获得了包括中国国际互联网+国赛金奖、挑战杯国赛银奖在内的国家级、国家学会级奖140余项,省级、省学会级奖580余项,获得国家级大学生创新创业项目30余项,浙江省新苗人才计划100余项,申请发明专利80余项,发表论文200余篇。发表论文110余篇,本科生一作33篇,参与发明专利38项,本科生第一发明人9项。

专业学生深造就业质量高,多位同学考入浙江大学、复旦大学、四川大学等985高校攻读硕士研究生,相当部分同学进入青山控股、天能集团、华峰集团等500强企业工作。专业通过访企拓岗举措,积极为学生创造实践就业机会,解决学生就业问题,专业围绕新材料现代产业的人才培养模式被广泛认可并推广,社会服务提质增效。

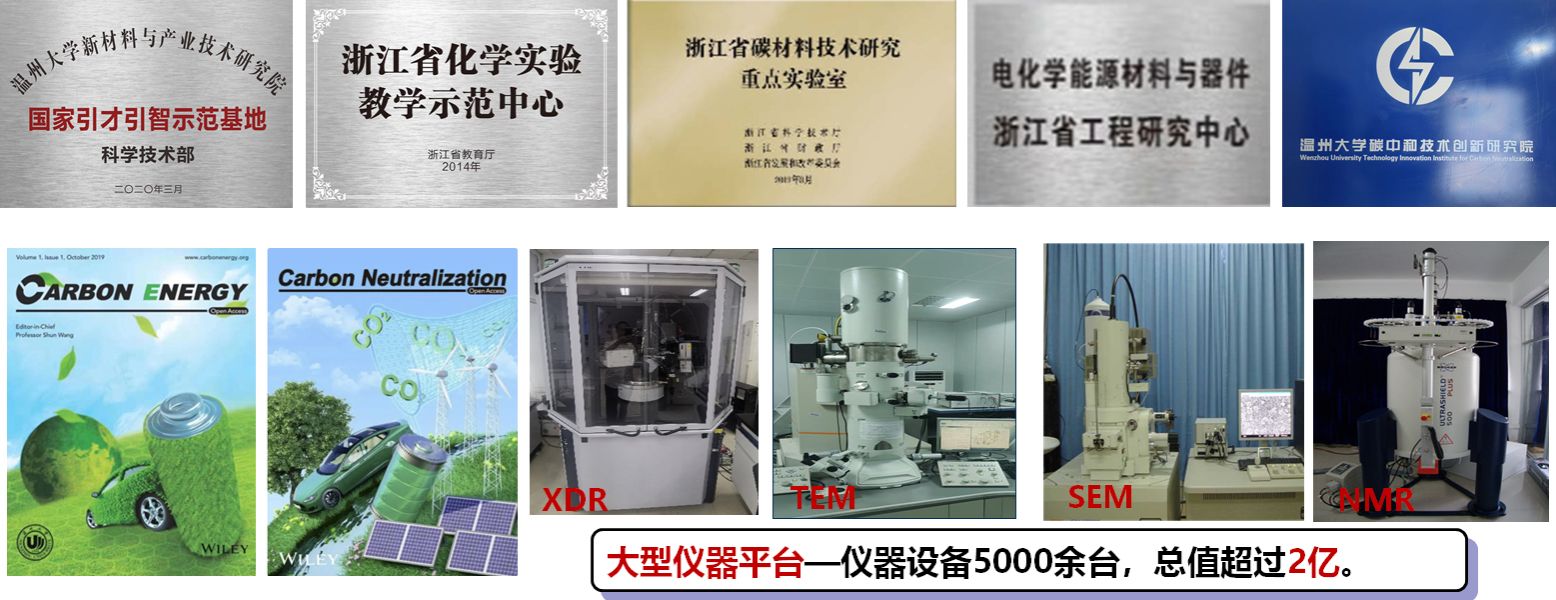

一、专业概况

能源化学专业成立于2020年,拥有雄厚师资和领先科研创新实验平台。支撑专业建设的学位点有化学一级学科博士点,化学、材料科学与工程2个一级学科硕士点,化学、材料科学与工程2个国家一流本科专业建设点。温州大学是国内创办能源化学专业的第五所高校、浙江省首设该专业的高校。

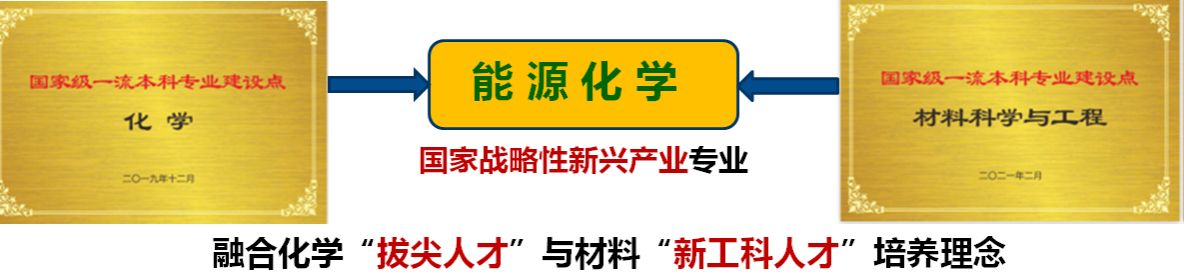

图1 能源化学专业学科基础及育才理念

二、培养目标

专业面向国家新能源产业重大战略发展需求,致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。经过四年专业培养,学生将掌握化学与能源交叉学科基础知识、基本理论和基本技能等专业本领,拥有高度社会责任感、人文修养、科学素养、可持续发展意识和国际化视野等思想观念,具有创新意识、探索精神、实践能力、沟通交流能力、终身学习能力等综合素质,能够胜任能源化学及相关学科领域的技术开发、生产管理和科学研究等工作。

三、主干课程

专业通过完善的理论、实验及实践教学,使学生掌握能源与化学、材料等交叉学科的基础知识、基本原理和实验技能等专业本领,能够胜任锂/钠离子电池、燃料电池、太阳能电池、超级电容器、光催化、电催化、氢能等能源产业与科技相关领域的技术开发、生产管理和科学研究等相关工作。主干课程包括《能源化学》、《电化学原理与应用》、《新能源材料合成与分析》、《能源化学工程》、《无机化学》、《有机化学》、《分析化学》、《物理化学》、《材料科学与工程基础》等理论及配套实验课。重视学生实践能力培养,长期合作的实习实践基地包括瑞浦兰钧能源、麦田能源、金风科技、正泰电器、万鑫石墨、太湖能谷、天能电池、超威电池等知名能源企业。

四、办学特色

专业重视学生科研创新能力培养,基于科研培养四位一体、学术导师四年一贯制和本硕博一体化的创新人才培养模式,夯实学生基础理论及实践本领,强化学生科研探索和开拓创新能力。

图2 能源化学创新人才培养模式

●专任教师27人(博士率100%),其中教授9人、副教授12人。

●拥有全球高被引学者、百千万人才工程国家级人选、教育部长江学者、国家高层次青年人才、国家重大人才工程青年项目、教育部新世纪优秀人才支持计划、浙江省“鲲鹏行动”计划、浙江省特级专家、浙江省万人计划、浙江省海外高层次人才、浙江省杰出青年基金获得者、亚太区“35 岁以下科技创新35人”、温州市“瓯越海智”计划等国家、省、市级高层次人才。

●本系教师近年来在Science、Nature、Nat. Chem.、Nat. Sustain.、Nat. Commun.、Adv. Mater.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Chem. Soc. Rev.等国际高影响力SCI学术期刊上发表高水平科研成果200余篇。

图3 能源化学专业杰出师资

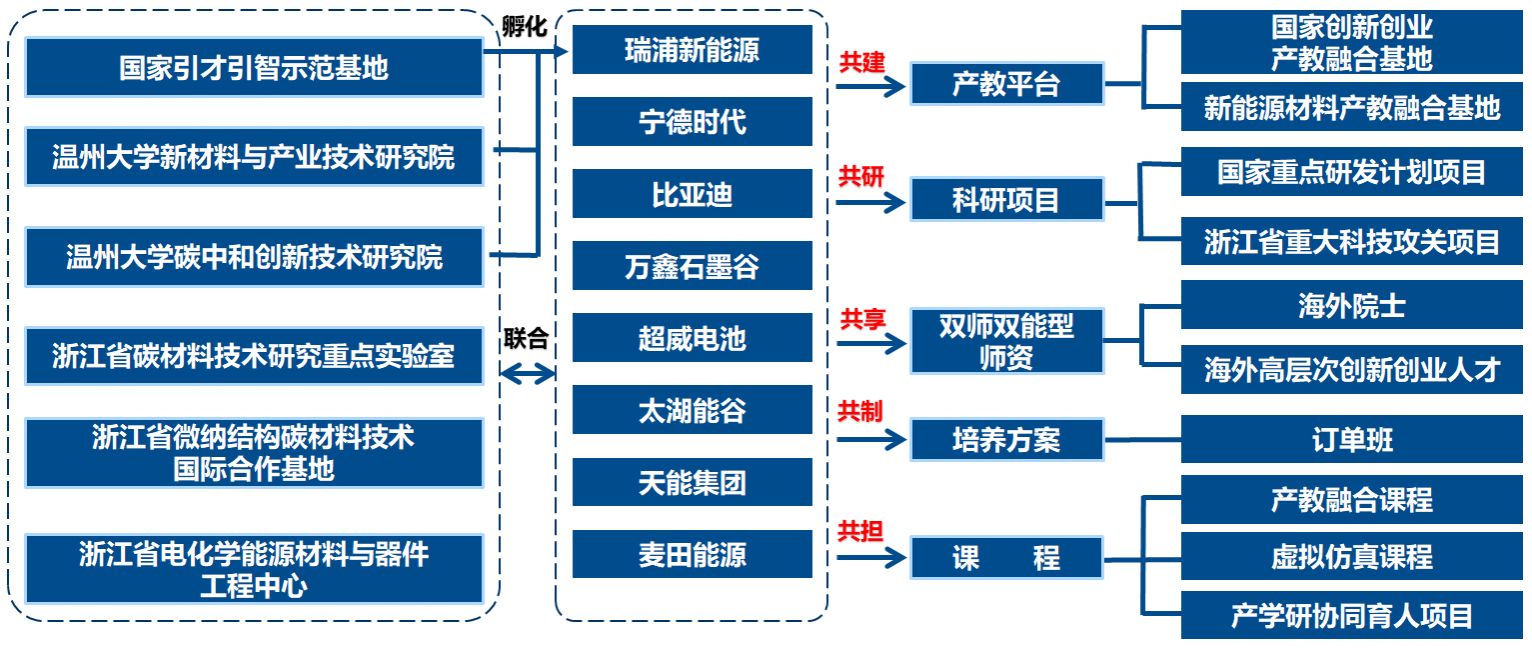

专业整合温州大学化学与材料工程学院先进实验教学资源,构建了“实验室+产教融合基地+产业研究院+校企联合”四位一体的实验实践综合能力培养体系。依托专业建立的产业研究院、重点实验室和科产教融合平台有温州大学碳中和技术创新研究院、温州大学碳材料与氢能产业技术研究院、温州大学碳+能源产教融合基地、电化学能源材料与器件浙江省工程研究中心、浙江-加拿大能源存储与电催化联合实验室、温州市先进能源存储与转化重点实验室、温州市钠离子电池重点实验室等。依托专业创办的国际高水平SCI期刊有《Carbon Energy》和《Carbon Neutralization》。

图4 能源化学专业科研创新人才培养资源

图5 能源化学专业科产教协同育人平台

五、就业前景

近几年,能源化学系教师指导本科生获2024年度浙江省国际大学生创新大赛金奖、浙江省第十四届挑战杯大学生创业计划竞赛银奖、2023年度浙江省“挑战杯”黑科技专项赛银奖、浙江省第十五届大学生化学学科竞赛一等奖等省级以上学科竞赛奖项30余项,发表SCI论文20余篇。

能源化学专业毕业生就业方向主要为升学深造和知名能源企业等。2025届毕业生19人成功进入浙江大学、厦门大学、同济大学等知名学府深造,升学率达55.88%。

六、优秀学生

2025届毕业生赵羿同学在读期间发表1篇SCI论文、获1项国家级和2项省级学科竞赛奖项,被浙江大学研究生录取。2025届毕业生李浩程同学在读期间发表3篇SCI论文、2项专利、获5项省级学科竞赛奖项,被厦门大学研究生录取。